Michael Scharang

Die Sehnsucht des Geistes

nach dem Tornister

Neue - noch nicht in Buchform

veröffentlichte Texte

und

eine autobiographische Skizze

finden sich auf der

Internetseite des Schriftstellers

michael-scharang.at

in der Zeitschrift Konkret,

1991, Heft 5)

Zu Recht nennt die Phrase das antike Griechenland die Wiege der abendländischen Kultur: Marmorn liegt darin der prototypische Kopf, als tiefsinnig gerühmt, dessen Tiefsinn jedoch nicht hinabreichte unter die Wiege, wo die Sklaven vegetierten, die jenem Kopf als Nutztiere galten, nicht einmal Menschen hießen und deren Leben nichts bedeutete.

Daß die antike Sklavenhaltergesellschaft zu keiner späteren Zeit als abstoßend empfunden wurde, rührt daher, daß alle folgenden Herrschaftsformen einschließlich der bürgerlichen die jeweils vorangegangene zu einem Teil überwanden, im wesentlichen aber weiterentwickelten, mit dem einen gleichbleibenden Ziel, den Kern all dieser Gesellschaftsordnungen, daß eine privilegierte Minderheit über eine entrechtete Mehrheit herrscht, unbedingt zu bewahren. Mittlerweile wünscht die Mehrheit sich nur noch, daß Geschichte stehenbleibt, da die Erfahrung sie lehrt, daß jeder Verbesserung ihrer Lebensverhältnisse neue Erschwernisse auf dem Fuß folgen.

So gern man sich, um die Mehrheit niederzuhalten, technischer Neuerungen bedient, so ungern wird auf die bewährten Mittel verzichtet, so daß, wer als Zuschauer in die Welt träte, sich in einem Museum doppelten Schreckens wähnte, in dem alles, was zur Tortur und zur Vernichtung der Menschen erfunden wurde, nicht nur ausgestellt, sondern auch angewandt wird, und wo man akribisch darauf achtet, daß von allen staatlichen Verbrechensarten aller Zeiten, von der Auslöschung des einzelnen bis zum Massenmord, möglichst wenig verlorengeht.

Dem Geist ist das Kunststück aufgegeben, die Kontinuität des Schreckens in kulturelle Epochen zu gliedern und der Mörderkultur, gegen die der Begriff des Sinns sich längst sträubt, geschichtlichen Sinn zu verleihen. Daneben hat der Geist für Fortschritt zu sorgen, sofern dieser auch der Sicherung von Herrschaft dient, worauf die gesicherte Herrschaft für die Ehrung des Geistes als einer unabhängigen Instanz sorgt - Voraussetzung dafür, sich der Unwahrheit zu verschreiben, ist ja, daß der Geist sich wahrheitswidrig als autark versteht.

Geist birgt in sich aber auch die Fähigkeit, seine uralte Zwangsverpflichtung zur Lüge zu reflektieren und nicht länger als heller Stern über den Dingen zu stehen, ohne Licht in sie zu bringen, sondern endlich sich selbst erhellen zu lassen von den Dingen, indem er sich als ihresgleichen unter sie mischt. Anders gesagt: Er kann auch rebellisch werden.

Massiv rebellisch wurde er in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts: Karl Marx, wie überragend auch immer, war in diesem Aufstand der Köpfe einer von vielen. Als exemplarisch gilt der Aufstand bis auf den heutigen Tag, da die gegnerische Seite, das machthabende Bürgertum, aus dieser Auseinandersetzung auf eine Weise hervorging, die, ebenfalls bis heute, in Siegerkreisen als exemplarisch gilt.

Ein gewisser Fortschritt wurde im Ende der Feudalordnung, der direkten Herrschaft des Menschen über den Menschen, zwar gesehen, einer Zustimmung konnte sich die neue Herrschaft, die bürgerliche Geldordnung, jedoch nicht erfreuen, im Gegenteil, außer den wenigen Nutznießern war im vorigen Jahrhundert kaum jemand davon zu begeistern, daß Fortschritt sich darin erschöpfen sollte, die Raffgier als einzige gesellschaftliche Triebkraft zu installieren; selbst der angeblich unpolitische Dandy empfand die Geldherrschaft bestenfalls als stupid und deren Repräsentanten, die Bourgeoisie, mit Nachsicht aller Taxen als degoutant.

Zwei Ziele steckte sich die junge bürgerliche Macht, beide erschienen, wie später die Ziele der Faschisten, als wahnhaft und zeigten sich dann doch als leicht realisierbar: mit den modernen Mitteln eine Herrschaft zu entfalten, der gegenüber sich jede bisherige als kümmerlich erweisen sollte; und, vordringlicher noch, Verfügungsgewalt zu erreichen über Wort und Geist, die, aufsässig geworden, den Bürger, statt ihn zu feiern, wahrheitsgemäß als Tiefpunkt der menschlichen Entwicklung darstellten. Deshalb industrialisierte der Bürger Wort und Geist, stellte sie in seinem Zeitungsunternehmen an und ruhte nicht, bis er beide, Wort und Geist, zu seinem Profit und nach seinem Geschmack zum Journalismus herabgewürdigt hatte.

Ob er damit auf allen Linien, nicht nur in der materiellen Produktion, sondern auch in der Verfügung über den Geist, gewonnen hatte, das war bis zum Ausbruch des 1. Weltkriegs die große Frage. Denn es hatte sich zum kritischen Geist ein oppositioneller in Gestalt der Arbeiterbewegung gesellt, welcher den Beweis, daß der Bürger unter Freiheit nur die eigene versteht, nicht nur im Kopf, sondern auch in der Hand hatte. Viele Länder erfaßte die Bewegung, und bald galt als ausgemacht, daß man den rivalisierenden Bürgern, wenn man ihnen schon die Arbeitskraft verkaufen mußte, nicht auch noch im Krieg die Haut verkaufen würde.

Als dann aber die sozialdemokratischen Arbeiterführer in den jeweiligen Ländern die Hand für den Krieg hoben, für ein unermeßliches Gemetzel somit unter denen, für die sie zu sprechen gehabt hätten, verloren auch Dichter und Denker Sprache und Verstand und schlossen sich mit jenen Arbeiterführern zur moralischen Kriegsführung zusammen, so eng und bedingungslos, daß jemand wie Karl Kraus, der Abscheu empfand vor solcher Niedertracht, sich nach eigenem Zeugnis als Narr fühlen mußte.

Seit dem Kniefall des kritischen wie des oppositionellen Geistes vor dem Bürgertum, ausgerechnet zu einem Zeitpunkt, da dieses sein menschenfressendes Gesicht zeigte, sind - zumindest die westeuropäischen - Arbeiterführer dazu verdammt, den Krieg, weil sie ihn einmal ermöglicht haben, endlos weiterzuführen, doch nicht gegen den Bürger, sondern gegen den Arbeiter, um diesen nach ihrem Ebenbild, dem zwar immer enttäuschten, aber auch immer hoffnungsvollen Kleinbürger, zu formen; und Dichten und Denken dienten, nachdem sie sich am Krieg beteiligt hatten, dem Bürgertum nur mehr als Staffage, eine Haltung, die am Ende des 19. Jahrhunderts kaum mehr vorstellbar war.

Vor dem Versinken in dieser Scheiße retteten Kunst und Theorie sich in Kompromißlosigkeit, rettete Praxis sich in Revolution; die Frage, ob Kraus und Webern scheiterten, ob Benjamin und Adorno irrten, ist so lächerlich und spießig wie die nach der Berechtigung der Oktoberrevolution. Bei Fortdauer bürgerlicher Herrschaft wird auch die Anstrengung immer verzweifelter, die Erinnerung zu bewahren an die einfachsten Einsichten von früher, zum Beispiel, daß Geldordnung und Bürgertum, mögen mittlerweile Millionen anderer Ausdrücke gedruckt worden sein, weiter nichts als stupid und degoutant sind.

Da seit 1914 nicht nur die Herzen der Nation, sondern auch die der Intelligenz dem Establishment ausgerechnet dann zufliegen, wenn es Krieg führt, brauchte man sich nicht zu wundern, daß das während des Golfkriegs nicht anders war - obwohl jeder wußte, daß, wenn jene Weltmacht, deren Ordnung der chaotischen Bewegung des schnellen Geldes nachgezeichnet ist, einen Krieg führt, dieser erst beginnt, nachdem die Weltmacht ihn gewonnen hat. Dennoch schulterte der Geist, als er die Trillerpfeife des FDL (des Führenden Deutschen Linksintellektuellen) vulgo Enzensberger vernahm, den Tornister und rückte, wo immer er saß, ein.

Kritik und Opposition, gewohnt, sich daran zu schärfen, daß die Staatsgewalt sich gegen sie, gegen den inneren Feind, richtet, fühlen sich im Krieg, wenn die Staatsgewalt sich nach außen konzentriert, geradezu alleingelassen und haltlos. In dieser Situation vermag der Staat ohne Mühe den inneren Feind zu animieren, sich mit ihm, dem Staat, gegen den äußeren zu verbünden.

Nach der kurzen Lust des Geistes, einmal nicht geschlagen zu werden, sondern in einem Artikel zuschlagen zu dürfen, richtet sich seine Aggression, die ihm durch Verrat zuwuchs, gegen sich selbst - denn wirklich gebraucht wird er ja in einem wirklichen Krieg nicht. Alles, was zu sein er sich bemüht hat, friedliebend, menschenfreundlich, denunziert er aus Wut und aus Scham darüber, daß er sich für einen Augenblick hinreißen ließ, an der Seite des Stärkeren sich wohl zu fühlen. Nicht die Käuflichkeit des Geistes ist das Erschreckendste, sondern seine Autoritätssucht. Statt liebevoll über seinen Niederlagen zu grübeln, verlangt es ihn nach Siegen. Versteht er sich als links, ruft er fortwährend nach Hegemonie, nach kultureller mit Vorliebe, als wiese nicht Kultur, insbesondere antibürgerliche, jede Hegemonie als wesensfremd von sich.

Der Sowjetunion gegenüber zog der linke Geist es vor, ihr in Liebe oder in Haß verbunden zu sein, statt sich ihr forschend zu nähern. Nun, da die Gefühlsautorität wegfällt, steht er bewundernd vor dem Sieger, dem Kapitalismus. Schuld daran ist wohl auch der autoritäre, vom Bildungsbürgertum sich herleitende Wahn, Einsichten in ihrer originären Gestalt, zum Beispiel die Schriften des Karl Marx, seien eigentlich niemandem zumutbar, sie müßten popularisiert werden. Das Ergebnis war ein Marxismus, auf dessen Sparflamme jedes Würstel sein Süppchen kochen konnte, da eines ohnedies feststand: daß dieses Süppchen nicht ausgelöffelt werden mußte. Die Schmach des Geistes, nur mehr eine Attraktion in der Geisterbahn zu sein, läßt einen deshalb nicht verzweifeln, weil er nichts anderes verdient hat. Andererseits: Geist birgt in sich immer noch die Fähigkeit, seine uralte Zwangsverpflichtung zur Lüge zu reflektieren und nicht länger als heller Stern über den Dingen zu stehen, ohne Licht in sie zu bringen, sondern sich endlich erhellen zu lassen von den Dingen, indem er sich als ihresgleichen unter sie mischt - mein Gott, das hatten wir doch schon.

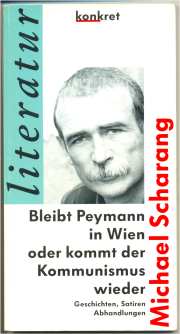

»Die Sehnsucht des Geistes nach dem Tornister«

Mai 1991 in der Zeitschrift KONKRET erschienen

1993 in: »Bleibt Peymann in Wien oder kommt der Kommunismus wieder«

KONKRET Texte 3

Gremliza Verlags GmbH, Hamburg

aktuelle Buchedition:

Komödie des Alterns

»Mit der Entscheidung für eine bestimmte Form entschließt der Künstler sich, wie er die Welt verändert haben will, nach vorn, lebenswert für alle Kreaturen, oder nach hinten, lebenswert für die Machthaber. «

Michael Scharang im Interview

zu seinem neuen Roman

"Komödie des Alterns"

(Suhrkamp, Berlin, 2010)» Das Verfassen von Polemiken und Essays ist für mich keine Selbstbeschränkung, im Gegenteil, ich empfinde es als Entfaltung, geistig wie sprachlich. Und es ist ein Teil des Kleinkriegs der Aufklärung gegen die gutverschanzte Reaktion. Da der Gegner übermächtig scheint, muss der literarische Kampf von höchster geistiger und sprachlicher Schärfe sein. Eine Polemik, ein Essay, selbst ein Leserbrief, die den Rang eines Kunstwerks nicht zumindest anstreben, taugen auch politisch nichts. «

Das Interview ist abgedruckt in:

"Wiener Zeitung", 30. Jänner 2010

"Konkret", Hamburg, März 2010

Materialistisches Denken trägt gesellschaftliche Rebellion in sich. Es ist an lebendige Erfahrung gebunden, auf keine Eingebung angewiesen und geht in der Gegenwart auf. Es läßt Hoffnung, auch die Blochsche, nicht an sich heran, denn Hoffnung verschönert, was war, um über das, was kommen wird, schön reden zu können. Dialektisches Denken destruiert den Schein, der in der Realität als gewaltige Macht dasteht, weshalb es tendenziell auf reale Zerstörung zielt, ohne je zur Handlungsanleitung zu verflachen. Auch die Differenz von Denken und Handeln ist nicht aufzuheben. Aufklärung geht in Richtung Zerstörung, die Gegenaufklärung, die Auflösung der Philosophie in Schein, leitet eine Periode der Selbstzerstörung ein, die ausgerechnet mit dem Wüten der Sowjetmacht gegen sich selbst, also im Zentrum des Materialismus, begann.